우리는 아름다움을 느낄 때 종종 그것을 감정의 문제로 생각한다.

하지만 조금만 깊이 들어가 보면, 그 감정의 바탕에는 숫자와 구조, 비율과 질서가 있다.

아름다움은 단순히 주관적 경험이 아니라, 인간 인식의 깊은 층위에서 작동하는 수학적 감각이다.

예술과 수학은 서로 다른 언어를 쓰지만, 동일한 진리를 탐구한다 (질서 속의 조화, 반복 속의 변주, 혼돈 속의 균형)

1. 아름다움의 수학적 근원

고대 그리스 철학자 피타고라스는 모든 것은 수 이다 라고 말했다.

그에게 세상은 음악처럼 비율로 구성된 질서였다.

그의 제자들은 현의 길이를 절반으로 하면 한 옥타브가 높아지는 사실을 발견하고, 이처럼 단순한 비율 관계가 음악적 조화의 수학적 근거가 되었다.

그때부터 예술은 단순한 감정의 영역이 아니라, 우주의 수학적 반영으로 이해되기 시작했다.

이후 플라톤은 『티마이오스』에서 세계를 기하학적 질서로 설명했다.

그에게 미는 감각적 쾌락이 아니라, 이데아의 수학적 구조를 감각적으로 체험하는 순간이었다.

예술은 보이는 세계를 통해 보이지 않는 수학적 질서를 드러내는 행위였다.

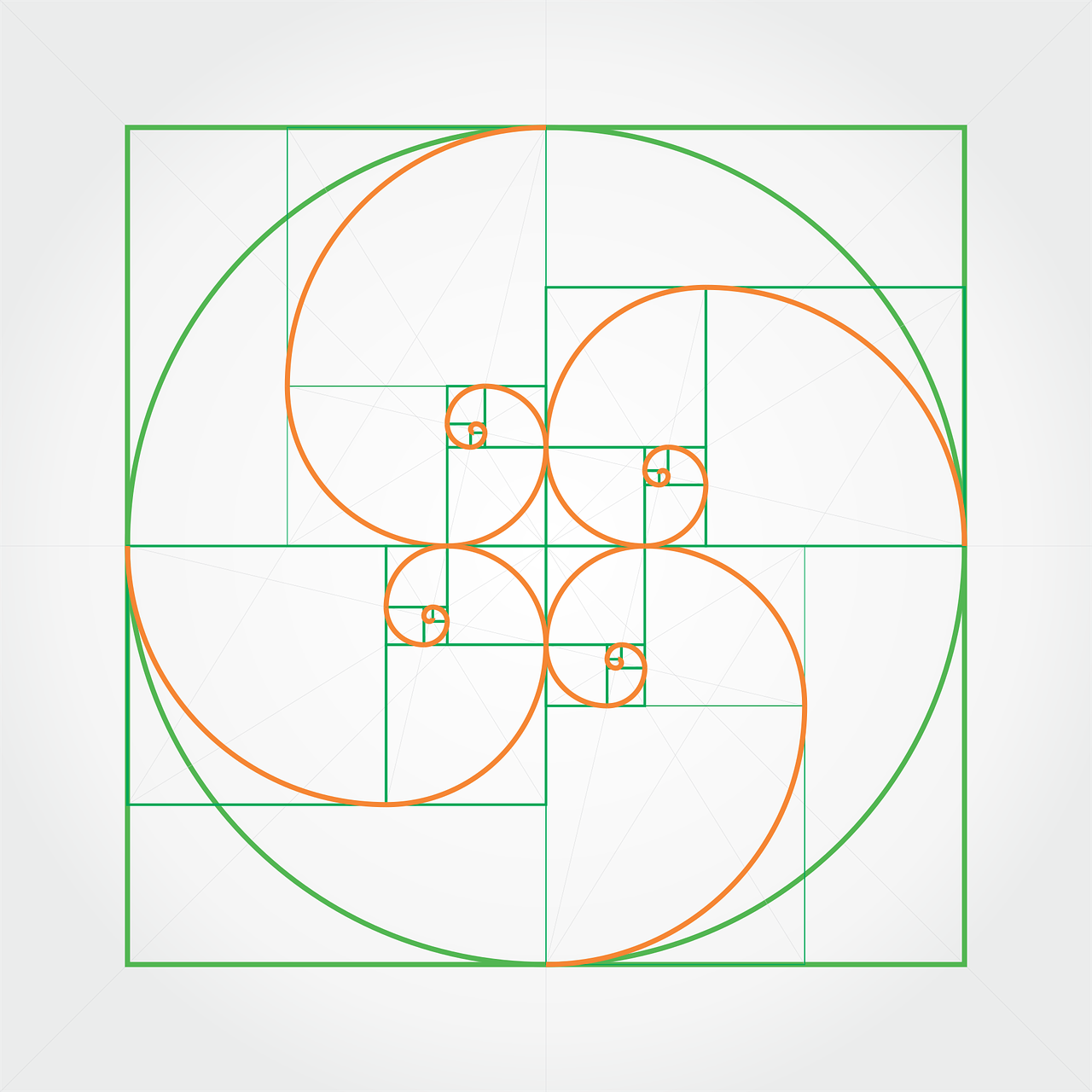

2. 황금비 — 질서와 생명의 비율

가장 유명한 수학적 미의 상징은 황금비( 1=1.618) 다.

고대 그리스 파르테논 신전, 레오나르도 다 빈치의 「비트루비우스 인간」, 미켈란젤로의 조각, 르네상스 건축의 파사드까지 황금비는 인체와 건축, 회화, 음악 등 거의 모든 예술의 근간에 스며들었다.

그런데 황금비의 매력은 단순히 비율이 아니라, 성장의 원리에 있다.

피보나치 수열(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …)에서 연속된 두 항의 비율이 황금비에 수렴한다는 사실은 자연 속 패턴의 기본 법칙을 보여준다. 조개껍질의 나선, 해바라기씨의 배열, 은하의 회전까지 자연은 자신을 황금비로 되어있다.

예술가가 그 비율을 아름답다고 느끼는 이유는, 그 질서가 인간의 생리적·인지적 구조와 공명하기 때문이다.

신경 미학자 안젤라 프리델(Angela Friederici)의 연구에 따르면,

인간의 시각 피질은 비례적 조화에 반응할 때 쾌감을 느끼는데 우리는 수학적 조화에 감정적으로 반응하는 존재다.

이 감정의 기저에는 수학이 있다.

3. 대칭 — 혼돈 속의 균형 감각

대칭은 예술과 수학의 또 다른 공통 언어다. 기하학에서 대칭은 불변성을 의미한다.

좌우나 중심을 기준으로 형태가 균형을 이루는 순간, 인간은 안정감과 완전성을 느낀다.

하지만 완전한 대칭은 때로 생명력을 잃을 수 있고 그래서 자연은 항상 불완전한 대칭, 파괴된 균형을 선택한다.

나뭇잎의 좌우는 거의 같지만 완전히 같지 않고, 인체의 비율 또한 미묘하게 비대칭이다.

이 불균형 속의 균형이야말로 인간이 느끼는 살아있는 미이다.

예술가들은 이 원리를 직관적으로 이해했다.

르네상스의 회화 구도, 일본의 와비사비 미학, 현대 디자인의 비대칭 배열 구성, 이들은 모두 수학적 균형의 개념을 감각적으로 재해석한 결과물이다. 수학의 대칭은 질서의 언어이고, 예술의 대칭은 생명의 언어다.

4. 리듬 — 시간 속의 수학

리듬은 시간의 수학이다. 음악은 수학적 구조를 가장 순수하게 드러내는 예술이다.

한 옥타브는 2:1의 비율, 완전 5도는 3:2, 완전 4도는 4:3의 비율로 정의된다.

감미로운 음정의 조합은 수학적 비율의 조화다. 바흐의 푸가는 엄격한 대칭과 반복, 변주의 논리 위에 세워져 있다.

그의 음악을 듣는 경험은 감정적이지만, 그 감정은 수학적 질서가 주는 카타르시스다.

건축에서도 리듬은 공간의 반복과 변주로 나타난다.

기둥의 간격, 창의 배열, 구조의 반복은 모두 시각적 리듬을 형성한다.

그 리듬은 단순한 장식이 아니라, 공간을 시간상으로 느끼게 하는 장치다. 리듬은 수학이 시간과 감각을 매개하는 언어다.

5. 혼돈 속의 질서 — 프랙털과 현대 미학

20세기 이후, 수학은 더 이상 완전한 대칭의 언어가 아니라, 혼돈 속에서 드러나는 자기유사성 언어로 발전했다.

프랙털 기하학은 불규칙한 자연의 형태를 설명하는 새로운 틀을 제시했다.

해안선, 구름, 산맥, 혈관 구조 , 이 모든 것은 프랙털이다.

무질서처럼 보이는 형태도 사실은 일정한 패턴을 반복하고 있다.

예술가들도 이 구조에 매혹되었다. 잭슨 폴록의 드리핑 회화는 프랙털 차원을 가진다는 연구 결과가 있다.

물리학자 리처드 테일러(Richard Taylor)는 폴록의 그림이 1.3~1.5의 프랙털 차원을 가진다고 분석했다.

이는 자연의 난류 패턴과 유사한 수학적 구조인데 아마도 폴록은 무의식적으로 자연의 수학적 질서를 그려낸 셈이다.

오늘날 데이터 아트나 알고리즘 아트 역시 이 전통을 잇는다.

수학적 공식은 감정적 이미지로 변환되고, 우연은 규칙으로, 규칙은 다시 우연으로 환원된다.

이 순환 속에서 예술과 수학은 하나의 유기적 사고 체계로 다시 결합한다.

6. 인간의 양쪽 뇌가 만나는 지점

뇌과학적으로도 예술과 수학의 관계는 분명하다.

좌뇌가 논리적 분석을, 우뇌가 공간적 직관을 담당한다고 흔히 말하지만,

실제로 수학적 사고와 예술적 창작은 두 영역이 동시에 작동할 때 발생한다.

피아니스트가 즉흥 연주를 할 때, 수학자가 새로운 공식을 발견할 때,

두 경우 모두 뇌의 전두엽과 시각연합영역이 함께 활성화된다.

예술적 창조와 수학적 발견은 동일한 인지적 사건이다.

예술은 감정의 수학이고, 수학은 논리의 예술이다.

예술가는 감정을 수로 환원하지 않지만, 그 감정 속에는 항상 질서가 있고,

수학자는 감정을 계산하지 않지만, 그 계산 속에는 언제나 미가 숨어 있다.

7. 예술과 수학, 인간의 내면 질서

결국 예술과 수학의 만남은 세계의 질서를 이해하는 두 방식이다.

하나는 감각으로, 하나는 개념으로 접근하지만, 그 목표는 동일하다.

혼돈 속의 질서를 찾아내고, 그 질서 속에서 의미를 창조하는 것.

우리가 그림을 보고 아름답다 느끼는 순간, 그 감정은 단순한 미적 쾌락이 아니라,

우리 안에 내재된 질서 감각이 세계의 구조와 공명하는 순간이다.

예술은 그 공명을 감각으로 드러내고, 수학은 그것을 기호로 기록한다.

예술과 수학은 서로 다른 길을 걸어 같은 곳으로 향한다.

예술이 감정의 질서를 만든다면, 수학은 질서의 감정을 만든다.

하나는 인간의 내면을 드러내고, 다른 하나는 우주의 구조를 해석한다. 그러나 그 둘은 결국 같은 진리를 다른 방식으로 노래한다.

아름다움이란 결국,

혼돈 속에서 질서를 발견하려는 인간의 오래된 본능이다.

그리고 그 본능이 숫자로 나타나면 수학이 되고,

형태로 피어나면 예술이 된다.

'예술,예술!' 카테고리의 다른 글

| 예술학52) 예술과 인류학: 의식, 신화, 상징의 미학 (0) | 2025.11.12 |

|---|---|

| 예술학51) 예술과 생태학: 자연을 해석하는 감각 (0) | 2025.11.12 |

| 예술학49) 예술과 철학의 공통 언어: 사유의 형상화 (0) | 2025.11.12 |

| 예술학 48) 예술과 과학: 패턴, 질서, 그리고 우연 (0) | 2025.11.12 |

| 예술학47) 예술과 움직임 — 정지와 흐름의 미학 (0) | 2025.11.09 |